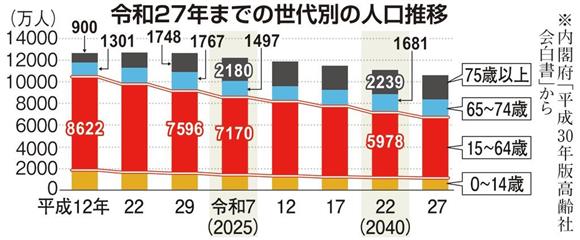

団塊の世代(昭和22年~24年生まれ)が2022年~2024年にかけて後期高齢者の75歳以上となり、社会保障費の急増が懸念される2025年問題。

さらに、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、65歳以上の高齢者人口は2042年にピークを迎え、現役世代は大幅に減少する見通しで、国家財政にも深刻な影響が懸念される2040年問題。

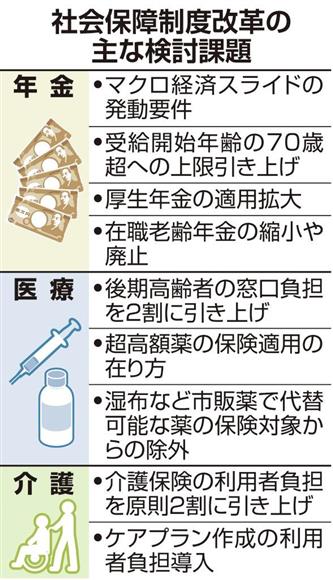

政府は、秋以降に新会議を設け、年金・医療・介護についての議論を行う予定です。

平成27年7月まで、介護保険サービスの利用者負担は、所得に関係なく1割でしたが、第6期(平成27年度)介護保険制度改正により、一定以上の所得者は2割負担になりました。さらに、第7期(平成30年度)改正により、現役並み所得者は3割負担になりました。

おそらく、第8期(令和3年度)の改正で、1割負担の人も原則2割負担になるでしょう。

高額介護サービス費の改正がなければ、すべての人が2倍の負担増になるわけではありませんが、必要なサービスであっても利用を控える人も増えると思われます。

また、ケアプラン作成費用の居宅介護支援費は、10割が給付費から賄われ、利用者の負担はありませんが、とうとう利用者負担が求められることになりそうです。

この記事へのコメントはありません。